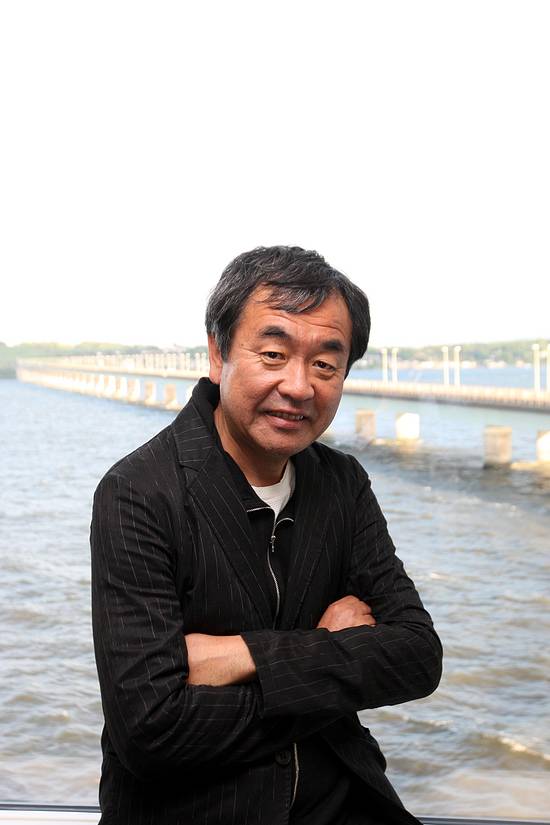

隈研吾,一位享有極高國際聲譽的日本建筑師。現已在東京、巴黎擁有建筑事務所,同時還是東京大學建筑系教授。

1954 年出生在神奈川縣,高中之前近乎田園的生活,喚起其對于建筑物與環境融合的向往。在其看來,自然遠遠超過人類可以理解的范疇。

有別于鋼筋混凝土,隈研吾善于運用小、弱、輕的材質,其“負建筑”和“消失的建筑”理念,在奢華快銷的現代社會,顯得獨樹一幟。

對于中國,隈研吾不是稀客。無論是北京的三里屯 SOHO,還是杭州的馬云淘寶總部水鄉庭院,其所到之處,皆成經典。

A: 中國有句老話,“英雄不問出處”,意思是說,對于英雄,不應該計較他來自什么地方,出身于什么家庭。不過我注意到,您不僅是東京大學碩士畢業,而且還有在哥倫比亞大學和亞洲文化委員會研究所做訪問學者的經歷,我想這種“出處”一定讓很多人羨慕,那么回想自己最初的“出處”,您認為您在東京大學和哥倫比亞大學接受教育時最大的收獲是什么? (ACS以下簡稱A)

K: 在東京大學,我從原廣司教授身上還有我隸屬的實驗室中學到了很多。和原廣司教授同時代的另外一位建筑大師磯崎新也對我有影響,只是他對于西式建筑更感興趣,而原廣司教授更多地在研究非西式建筑,我很受他這種態度的影響。在紐約的時候,我有幸認識了許多和我同時代的建筑師,我們之間的互相交流幫助我形成了自己的風格。(Kengo Kuma 以下簡稱K)

A: 在《自然的建筑》中,有這樣一段話:“建筑是一場與自然為敵的戰爭。建成的建筑物就是這場戰爭的戰勝紀念碑。為了化解大自然的傷痛,同時也消除殺戮者的業障,建筑物被安上了各種以自然為主題的裝飾。”我們知道您是非常痛恨虛假的裝飾的,但是稍有偏差,自然材質就很容易成為虛假的裝飾,那么怎么樣才能做到讓自然材質擺脫虛假裝飾性,而真正融入到建筑的精神之中呢?

K: 我反對使用膚淺的裝飾。我只會使用這些自然的本地材料塑造建筑的結構,這樣才是公正對待了這些材料。

A: 您書中還有一句話,我非常喜歡,“困境永遠是產生新事物的契機”,很多建筑在建造過程中都不是一帆風順的,而正是由于有了這些困難,才成就了許多經典案例。您在建筑設計中也一定有類似的經歷,可以和我們聊聊嗎?

K: 長城腳下的公社·竹屋是我早期在中國的作品。項目開始的時候我想使用竹子作為主建筑材料,然而我們在中國找到的竹子形態和大小都不同。有的很直,有的又糙又凹凸不平。但我將這種不規則性轉化成優勢,結果竹屋異常漂亮,吸引了世界各地的矚目。

A: 恕我冒昧,這句話飽含深刻的哲理意味,對于人生也是一種啟迪,您可以和我們談談,您的建筑生涯中是否也遇到過“困境”,而您是如何克服的呢?

K: 我并不完全確定“困境”一詞的出處——或許是來自我的著作的譯文?不管怎樣,我所遇到過的“困境”中的“挑戰”,拒絕混凝土建筑首當其沖,尤其是在混凝土得到普及和推廣的情況之下,人們將其看作是牢固而永恒的材料。

A: 與自然相通的是禪。您曾引用禪宗公案中的故事來說明禪與生活的不可分離。而您設計的建筑,有商業性的如商場、酒店,也有人文性的如博物館等等,和生活也都是息息相關。請問,您是如何做到讓自己的設計理念與建筑的基本功用相結合的呢?

K: 我注意到很多建筑師不愿意設計商業建筑,只愿意做一些公共性建筑,比如說演奏廳或是博物館。我認為這是不夠的,就像你說的,我們認為百貨大樓、酒店是和現代人的生活息息相關的。所以,如果有客戶委托我們設計商業建筑,我們也不會拒絕。

A: “負建筑”理論可以說是您的建筑思想的大成,它讓我想到中國哲學中的“無為而治”,也想到西方哲學中的“否定之否定”規律,您覺得這樣理解正確嗎?這是否說明,中西方建筑在某種程度上是可以達到理解與和諧的?您對未來世界建筑的發展與走向是怎么看待的?

K: 兩種哲學都存在,對于建筑學來說也確實有用。我認為亞洲傳統的“因地制宜”設計哲學未來將會風靡全球。

A: 縱觀人類思想文化的發展,很多變革最初都醞釀于建筑領域,比如中世紀的哥特式藝術就是以建筑領域為主要陣地。您作為一代建筑大師,是否感受到一種推動社會變革和進步的使命感、責任感?這種使命感和責任感對您的建筑設計有什么影響嗎?

K: 建筑師必須要對世界的不斷變化保持敏感。只聽從客戶的要求是不夠的,他們還需要洞察這個社會。只有胸懷信念的設計師才能生存并且履行他們的社會責任。

A: 最后想問您一個題外話。您設計的建筑非常耐看,而您的著作也很耐讀,特別是它們和您的建筑一樣有獨特而穩定的結構。因此很想知道您作為建筑師的思維方式對您進行寫作有影響嗎?您從寫作中得到了什么?未來還會繼續寫作嗎?

K: 談論建筑能夠啟發我的新建筑設計。從寫作的過程中我能夠學習和領悟很多東西。寫作和設計的輪流轉換一直是我人生很重要的一部分。